1988年唐纳德·特朗普在奥普拉脱口秀节目中批评其认为的不公平贸易行为。(Getty: Paul Natkin)

将关税作为武器和谈判筹码,这种执念在特朗普身上并非新鲜事。

这位美国总统的贸易保护主义倾向可追溯至1988年——那时他还是个地产大亨。

彼时《交易的艺术》作者正辗转于美国各大脱口秀,宣扬那些最终将他送入白宫的观点。

“我们放任日本向市场倾销商品,这根本不是自由贸易。”他对奥普拉说道。

“他们来这儿卖汽车、录像机,把我们的企业打得落花流水。”

特朗普的贸易抱怨不乏共鸣者。1980年代初,美国三大汽车制造商深陷财务危机,难以抗衡日本物美价廉的节能车型。

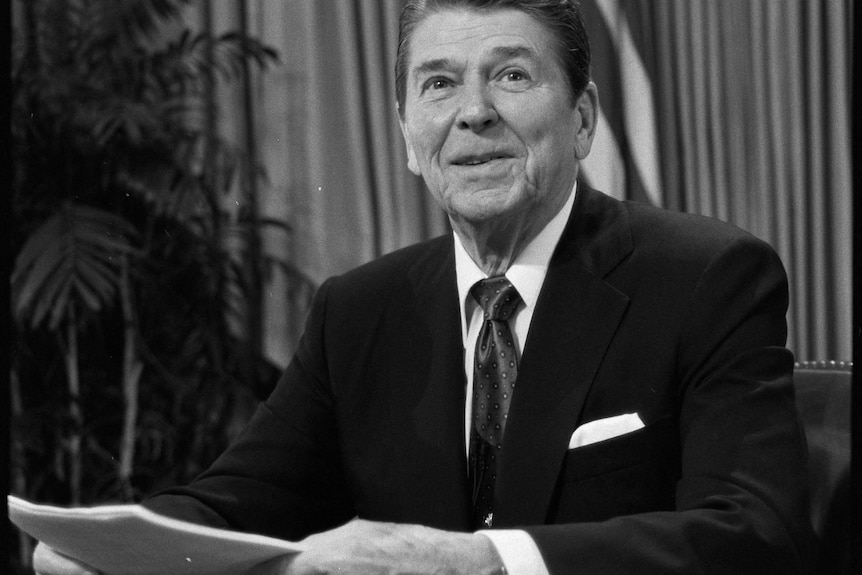

时任总统罗纳德·里根奉行自由贸易,反对进出口限制。

但在承诺支持国内汽车业后,里根团队于1981年与日本达成自愿出口限额协议——这项非关税壁垒将日本对美汽车出口限定在168万辆/年。

南澳大学经济学家、信用合作社SA经济学主席苏珊·斯通指出,这最终损害了消费者利益。

“(限额)反而推高了汽车成本,尽管这些车是在美国本土制造的。”她在ABC全国广播电台《后见之明》节目中表示。

“总体车价上涨,消费者成了输家。”

1981年5月,罗纳德·里根与日本协商引入自愿出口限额。(Reuters: Mike Marucci)

四十多年后,特朗普在贸易领域变本加厉,宣布对所有进口汽车征收25%关税,并对墨西哥、加拿大和中国商品施加类似税负。

其新一轮报复性关税定于4月2日(美国时间)启动,他称之为”解放日”。

贸易限制是特朗普经济愿景的核心。他坚称这些税赋将通过增加财政收入、刺激国民购买国货,使”美国再次富裕”。

但经济学家指出关税净效应利弊参半,消费者可能最终承担更高成本。

经济学家为何质疑关税

关税是对进口商品征收的税种,按进口货物价值百分比计算。

通常由进口企业缴纳税款,是否将部分或全部成本转嫁给消费者取决于企业自身。

斯通博士指出,几乎所有国家都设有某种关税制度,但征收主要出于三种目的:增加财政收入;保护国内产业;或建立”互惠”——即各国就进口限制相互让步。

曾在特朗普竞选中扮演关键角色的亿万富翁霍华德·卢特尼克去年暗示,后者是总统关税战略的主因。

关税可能在政治上受欢迎,但多数经济学家持反对意见,因其通过抬高进口价格扭曲市场,故被称为贸易壁垒。

唐纳德·特朗普将于4月2日在美国实施新一轮关税。(Reuters: Evelyn Hockstein)

斯通博士认为关税”对个体消费者而言既不高效也不公平”。

“我们通常不赞成保护国内产业,因为长期来看,它们只会依赖关税,永远无法突破保护茧房实现有效竞争。”她解释道。

“若为增加财政收入,有更优方式…因为关税具有累退性。”

“意味着无论年收入4万还是40万美元,每个人都要承担相同的汽车涨价幅度。”

尽管如此,美国历史上关税案例不胜枚举。

关税、贸易与”以邻为壑”政策

自美国建国伊始,关税就被用作政府财源,1798至20世纪初占联邦收入的50%-90%。

1913年联邦所得税的确立改变了这一局面,新财源带来短暂的自由贸易与低关税时期。

1920年代,当美国农民开始推动进口税以抵御外国竞争时,政府关税政策再度转向,其他行业迅速响应。

“各类行业开始游说关税,即便并未真正面临外国竞争。”《税收的后果:美国所得税史》作者、经济历史学家布莱恩·多米特罗维奇表示。

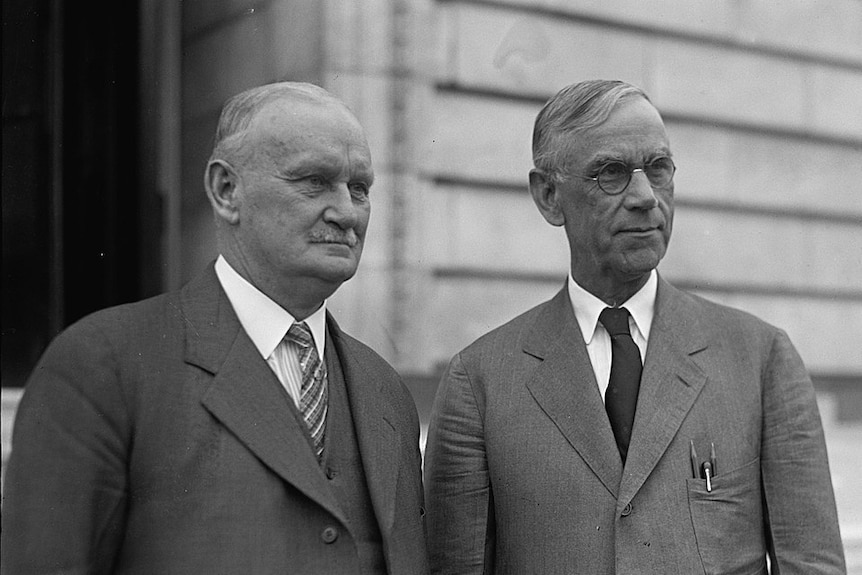

1930年,赫伯特·胡佛总统签署《斯姆特-霍利关税法》,对800余种外国商品征收25%关税。

威利斯·霍利(左)与里德·斯姆特在《斯姆特-霍利关税法》签署后不久会面。(Wikicommons: National Photo Company at the Library of Congress)

多国以报复性关税回应,引发贸易战。短短数年间,全球贸易额骤降60%。

“这就是所谓’以邻为壑’政策——各国切断贸易往来,最终人人受损。”达特茅斯学院经济学教授道格拉斯·欧文指出。

斯通博士表示,大量研究认为该关税法案实际加速了全球经济大萧条,因为”贸易几乎陷入停滞”。

二战后,全球贸易被视为经济重建关键,美国参与恢复稳定行动。

44国代表同意加入以美元挂钩黄金的固定汇率国际货币体系——布雷顿森林体系。